近日,我院刘正奇教授和刘桂强教授团队在国际著名期刊Laser & Photonics Reviews(影响因子10,物理一区Top期刊)上发表题为“Monochromatic Polarization- Sensitive Photothermoelectric Detection via Plasmonic Quasi-BICs”的研究论文。该论文第一作者为我院硕士研究生李帅,论文通信作者为刘正奇教授和刘桂强教授,江西师范大学为论文第一完成单位。此项研究工作有力提升了我校物理学科的学术影响力,也充分展现了我院在研究生培养方面的持续提升。

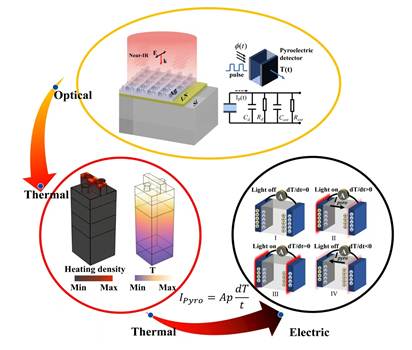

光热电效应包含光热效应和热电效应两个过程:光照被吸收并通过欧姆损耗转化为热量;热源促使热电材料的温度发生变化,进而导致电信号的产生,在成像、光通信等诸多领域具有重要应用。但早期的光热电偏振探测常需使用特定偏振器或滤光片来检测特定波长下的极化状态,不利于片上光电系统集成和微型化。等离激元超表面展示了更高的光谱选择性和更灵活的响应控制,但大的介电常数虚部使得其在偏振敏感光热电检测领域仍具有很大挑战性。

针对这一问题,刘正奇和刘桂强教授团队以贵金属Ag作为光吸收和光-热转换载体,实现了圆柱单元、一维光栅和铌酸锂热释电薄膜的片上集成,系统地探究了该结构对入射光偏振态的选择性响应、圆偏振光检测性能及相关物理机制等,取得了以下研究进展:

图1. 探测器结构、等效电路、发热密度和温度分布、光热电过程示意图

1. 揭示了高Q共振和高效偏振选择性响应的物理本质。本研究通过布里渊能带折叠和本征手性的引入,获得了基于近红外波段高Q等离激元quasi-BICs共振的近完美光吸收,有效增强了光学各向异性,实现了对不同偏振光的强光学差分响应。引入的本征手性有助于光热响应调控,是实现圆偏振检测的关键。

2. 实现了高品质谐振特性和卓越的光热电探测性能。所构筑的结构在近红外波段(875 nm)处展现了Q因子达400的高Q谐振特性,光热电探测响应速度超过5 kHz。

本工作揭示了quasi-BICs共振和本征手性对近红外波段的片上单色偏振等离激元光热电探测性能的影响,为高效偏振探测、光电传感及高速光学通信系统等的发展提供了全新的视角和设计理念。

原文链接:

http://doi.org/10.1002/lpor.202500477